答えがわからないから、胸弾む旅が続く。大晦日開催に向けて、見えた可能性とは?

安西グレイシーが見た「巌流島」とは? 『巌流島』はエレキングの角だった!?

『巌流島 Staging Tournament 公開検証』が終わった。さまざまなことがあり、論じたいことは各試合ごとにあった。帰宅後も頭の整理がつかず、録画しておいた生中継を見ると、ますます「この大会は、なんだったんだ?」という思いが渦巻いた。一体なにが目的なのか。なにを決めるトーナメントなのか。優勝者はどういう戦士だと言えるのか。

ぼくは第1回UFCを、米国コロラド州のデンバーで見ている。そこには、グレイシー柔術のホイス・グレイシーのほか、サブミッション・レスリングのケン・シャムロック、相撲のテイラ・トゥリ、サバットのジェラルド・ゴルドー、ボクシングのアート・ジマーソンら、さまざまな格闘技の選手がいた。

でも、前日のルール・ミーティングでホリオン・グレイシーが説明したルールは明解だった。

「ルールは、なんでもあり。勝敗を決めるのは敗者で、ギブアップの意思表示は3回、相手を軽く叩く。相手を叩けなければ、マットを叩く。それも無理なら足先でマットを叩くか、口頭で意思表示する。それ以外は、セコンドのタオル投入のみで勝敗は決まる。なにか質問は?」

これならば、のちにあった日本の総合格闘技でのレフェリーの誤審は、起こりえない。レフェリーはあくまで立会人、見届け人という立場だった。

だから発足当時のUFCは、出場選手にとって命がけだった。でも、ケガを恐れず、「俺が一番強いんだ。それを証明してやる!」という、自信と気概にあふれた選手が集まってきた。なかには、それが勘違いだった選手もいたが、出場した選手のなかで「自分も傷つかず、相手も傷つけずに勝つ」を信条とし、勝ちつづけたホイスの存在は、際立っていた。彼が白い道着を身にまとっていたことも、日本人として惹きつけられざるを得なかった。日本の文化が息づいていることを、そこに感じたからだ。

初期のUFCは怪しげで、選手のセコンドの中には「お前が相手を殺さないと、お前が殺されるぞ。お前が殺すんだ!」などと、ぶっそうなことを控室で言っている者もいた。聞いたことのない武術名を名乗る者もいた。 命がけで選手が試合に臨んだUFC。遺書を書いて試合に臨んだ者もいたUFC。それでも、選手が死ぬことはなかった。

開場前の会場に入ると、高さ60センチの闘技場の下に敷くため、ふとんと、厚さ約30センチのブ厚く柔らかいマットが、あわただしく準備されていた。闘技場を完成させたら、60センチという高さの恐怖に気づき、薄いマットを敷くだけでは危ないと判断されたのだという。ブ厚いマットは、フジテレビのバラエティーから急きょ借り受けたものだった。

旭道山和泰実行委員に聞くと、「私たちにとっては、砂かぶりに座る人が、あのマットがわりでした」 砂かぶりに座る人を人と思わず、人をクッションだと思って、相撲をとっていたというのだから、覚悟のほどがうかがえる。同体で頭から転落すれば、事故の可能性もある。だから土俵をわりそうになると、負けを覚悟した力士はあきらめて身の安全を確保することもあるが、旭道山実行委員は現役時代、土俵際に追いつめられると、そこからそり投げのようにして、相手を土俵から落として勝つこともあった。

だから大相撲の土俵は、誰もがあがれる場所ではなかったのだ。体の頑丈さ、タフさが要求された。危険も伴うからこそ、土俵際の攻防、出すか出されるかには、見ているものに手に汗を握らせる。ところが今回の『巌流島』は、とことん選手の安全性に配慮されたルールが採用された。それは実行委員の努力の賜物である。

でもそれにより、出場選手の間口が広がり、選ばれた、一つの格闘技や武道に秀でた選手だけでなく、一般の力自慢、プロ球技のOB選手でも、「オレも出てみようかな」と思えるような舞台になっていた。『巌流島』は、大晦日に地上波で放送することを、ひとつの目標にしているが、そう考えていくと、かつて大晦日の格闘技特番に出た、あの選手、あのタレントの顔も浮かんでくる。もしかしたらこの『巌流島』は、本当に大晦日に放送されるコンテンツになるかもしれない。

大会前、見どころを知人に説明しようとしても、言葉が浮かばなかった。あえて言えば「見どころがないのが見どころ」。つまり、なにが起こるかわからない。このルールで勝って、勝者は「なに」に強いと言えるのか。見てみるまでは、わからなかったからだ。

じつは、優勝者はどういう戦士だと言えるのか。いまだにわからない。でも、わからないからこそ面白いのだ。わからないからこそ、わかるまで永久に考え、見る者の旅も続く。

余談だけど、ぼくはエレキングの回転する角を見ていると、いまだにエレキングが怪獣なのかロボットなのか、人工生命体なのか、わからなくなる。わからないから考え続けているし、答えのない旅ほど面白いものはないと思っている。

カポエイラの選手、マーカス・レロ・アウレリオは、1回戦のアブドゥーラ・ニャン戦(セネガル相撲)で、変則的な蹴りを見せ、会場を沸かせた。実にパワフルで速い動きだった。でも、このぐらい体重のある選手が、ここまで集中して、速く力強い動きを見せると、すぐに失速する事例を、これまで見てきた。アウレリオも準決勝の星風戦(相撲)で失速した。

でもカポエイラだけでなく総合格闘技にも取り組んでいたアウレリオは、グラップリングにも慣れていて、準決勝で敗れたものの、巧みに試合を闘いきっていた。 試合後の休憩時間、ロビーにいたアウレリオの周りには、会場でファンになった人たちが、一緒に写真を撮ってもらおうと列を作った。笑顔の似合うアイドルが、一人誕生した。

セネガル相撲のニャンは、ふがいなかった。アウレリオにすぐに場外に突き落とされ、そのあと左ヒザ蹴りを2発食らうと身を沈め、自らの片ヒザをマットにつけた。素早くバックにまわったアウレリオは、背後から顔面パンチ3発。1発目が入るとすぐにニャンはマットをタップした。

セネガル相撲は、小さなパンツの上に帯のような薄いマワシをつけ、地面の上で闘う、伝統的な土着の裸体格闘技。相手の足に自分の足をかけて倒すことはできるものの、蹴りは禁止されている。 なかなかビザが下りず、参戦が決まったのが直前で、ルールに対応できなかった。前日会見のとき、壇上でアクビをしていたのを見て、時差ボケも心配されたが、西アフリカからはるばるやってきたセネガル戦士は、十分なパフォーマンスを見せることはできなかった。

アメフトの和久憲三は、星風の馬力に押され、1回戦で敗退。

プロレスラー、ミノワマンは、散打の巨人ウーラーハンに蹴られ、道着を持たれて力負けし、いいところなく1回戦で敗れた。

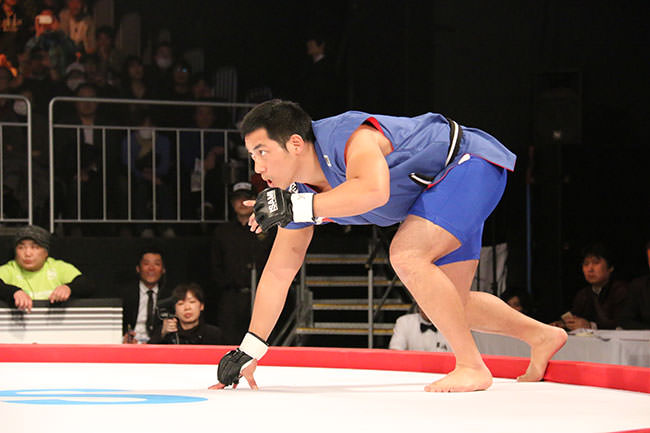

オランダのブライアン・ドゥウェスと、ブルガリアのコンバット・サンビスト、カーメン・ゲオルギエフの1回戦は、ゲオルギエフが打撃もできるだけに、打撃で勝負したのが命取りになった。打撃では圧倒的にオランダのキックボクサー、ドゥウェスが上だった。

「この大会で、オレが一番強いんだ」「オレが絶対優勝する!」

私見になるけれど、そういう気持ちが一番強かったのは、モンゴルの星風だった気がする。相撲界を追われた星風の、なにかを見返してやるというその意気込み、気迫は素晴らしく、これを見れただけでも会場にいた価値があったんだと、いまは感じている。決勝で敗れはしたが、ぼくには見ていて一番、感情移入できる選手だった。

優勝はオランダ人のドゥウェス。K−1に続き、『巌流島』でもオランダ人の天下が続くのか!?

最後に、ルールの安全性を再三指摘してきたが、格闘技だけではなく、運動競技や武道に危険はつきもの。中でもスーパーファイトで少林拳のグォウ・チェンと闘った、元プロボクシング・日本フェザー級チャンピオンの渡辺一久のパンチが、凶器であることだけは間違いない。65キロという体重なのに、信じられない常識はずれのパワー、体幹力を誇っている。見事な投げ技まで見せていた。

渡辺は今後、トーナメント参戦を希望しているという。渡辺に殴られない自信のある選手、ガードに自信のある選手ならともかく、殴られたくない者は、絶対に大会に出てはいけない。まじ、ヤバいです。

リポート/安西伸一(元『格闘技通信』グレイシー担当)